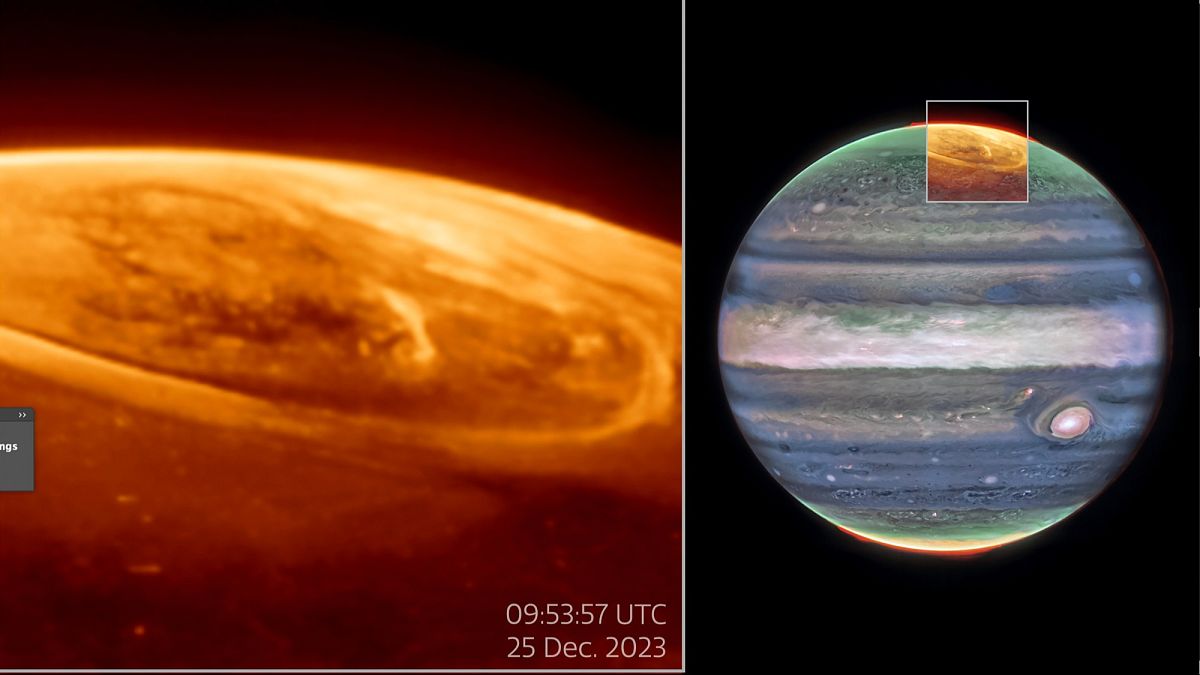

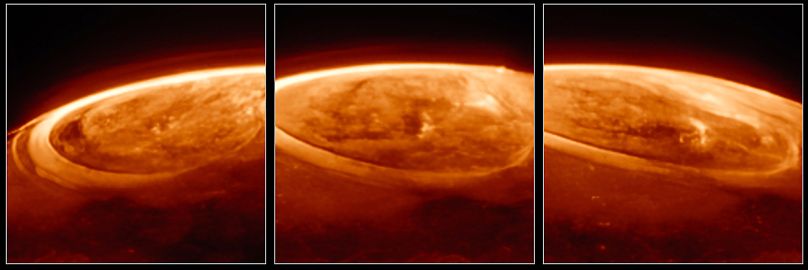

Les nouvelles images capturées par le télescope spatial James Webb de la NASA (JWST) montrent les détails des Auroras de Jupiter et comment elles sont formées.

Les aurores sur Jupiter sont des centaines de fois plus brillantes que celles observées sur Terre, ont révélé de nouvelles images du télescope spatial James Webb.

La plus grande planète du système solaire affiche des feux de danse frappants lorsque des particules à haute énergie de l’espace entrent en collision avec des atomes de gaz dans l’atmosphère près de ses poteaux magnétiques, semblable à la façon dont l’Aurora borealis, ou les lumières du nord, est déclenché sur Terre.

Mais la version de Jupiter a une intensité beaucoup plus importante, selon une équipe internationale de scientifiques qui a analysé les photos de Webb prises à Noël en 2023.

Webb a précédemment capturé les aurores brillantes de Neptune dans le meilleur détail à ce jour, de nombreuses décennies après avoir été légèrement détectées lors d’un survol du vaisseau spatial Voyager 2.

Comment Aurora de Jupiter est différent de la Terre

Les aurores sur Terre sont causées par des particules chargées du soleil en collision avec des gaz et des atomes dans l’atmosphère près des pôles de la planète, provoquant des stries de lumière dansante dans le ciel.

Sur Jupiter, des facteurs supplémentaires sont en jeu autre que le vent solaire. Les particules à haute énergie sont également tirées d’autres sources, notamment la lune volcanique de Jupiter IO.

Le grand champ magnétique de Jupiter accélère ensuite ces particules à des vitesses énormes, des centaines de fois plus rapides que les aurores sur Terre. Les particules claquent dans l’atmosphère de la planète, faisant briller les gaz.

James Webb a pu donner plus de détails sur la façon dont ils sont formés sur Jupiter en raison de ses capacités uniques.

Les nouvelles données et images ont été capturées avec sa caméra proche infrarouge (NIRCCAC) le 25 décembre 2023 par une équipe de scientifiques dirigée par Jonathan Nichols de l’Université britannique de Leicester.

« Quel cadeau de Noël c’était – ça m’a époustouflé! » dit Nichols.

« Nous voulions voir à quelle vitesse les aurores changent, s’attendant à ce qu’elles se fanent avec pèlerie, peut-être plus d’un quart d’heure.

Les résultats ont été publiés lundi dans la revue Nature Communications.